昔の知恵で、いまを豊かに。江戸時代の農家ごはんを再現してみた!

CONTENTS

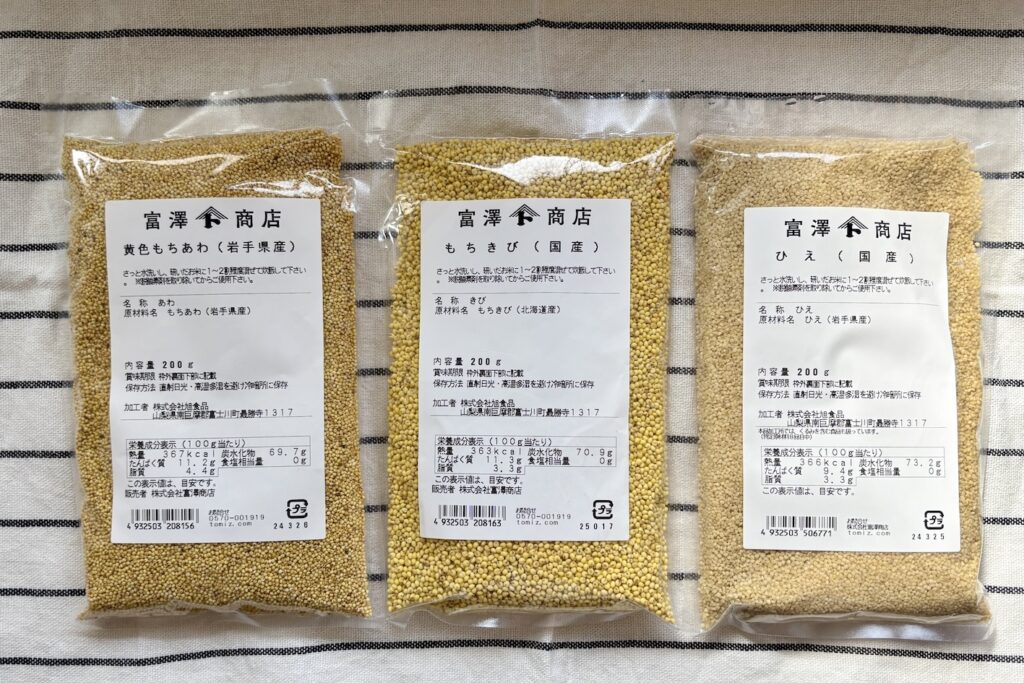

アワ・ヒエ・キビなどの雑穀は乾燥に強くて育てやすいうえ、食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富で栄養バランスに優れた穀物です。今回は、そんな雑穀を使って江戸時代の農家の食事を再現してみました。昔の知恵に学ぶことで、日々の食や暮らしを見直すきっかけや、食の大切さや日本の伝統に触れる貴重な食育の機会になりますよ。

昔の農家が育てていた雑穀(アワ・ヒエ・キビ)ってどんなもの?

近頃、物価の上昇や異常気象の影響でお米の値段が高くなりましたね。そこでふと「昔の人たちは、どうやって毎日のごはんをまかなっていたのかな?」と気になりました。

江戸時代から昭和初期にかけての日本の農家では、白米はとても貴重なもので、毎日食べられるものではありませんでした。

そこで主食として親しまれていたのが、アワ・ヒエ・キビなどの雑穀です。これらは乾燥に強く、やせた土地でも育てやすいため、家庭の自給自足に欠かせない作物でした。

しかも、これらの雑穀は栄養価が優れていて、食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富。現代人に不足しがちな栄養素を補える「昔ながらのスーパーフード」として、昨今ふたたび注目を集めています。

アワ(粟)

アワは、古くから日本で栽培されていた穀物で、乾燥に強くて育てやすいため、食糧が不足する時期でも貴重な栄養源として重宝されていました。アワには、たんぱく質や食物繊維、ビタミンB群が豊富に含まれており、現代でも注目されています。

ヒエ(稗)

ヒエは、小さな粒が特徴で、アワと並び日本の伝統的な雑穀です。ヒエは、米に似た食感で、消化が良く、グルテンフリーなので、アレルギーの心配が少ない点でも人気があります。鉄分やカルシウムが豊富で、骨や血液に良い影響を与えるとされています。

キビ(黍)

キビは、アワやヒエと同じく乾燥に強く、寒冷地でも育てやすい雑穀です。甘みがあり、子どもでも食べやすいので、おやつや和スイーツにも使用されます。また、キビはビタミンEや食物繊維が豊富で、アンチエイジングや美容にも良いとされています。

昔の農家のごはんを再現してみた!素朴だけど滋味深い、雑穀ごはん

当時の農家が日常的に食べていたという、雑穀を混ぜたごはんを再現してみました。使用したのは、白米にアワ・ヒエ・キビをそれぞれ少量ずつ加えた雑穀ブレンド。

江戸時代の正確な割合は地域や家庭によって異なるため、今回は白米1合に対して、アワ・ヒエ・キビを各大さじ1.5ずつ加えています。

白米に比べて雑穀は粒が小さく、香りもやや独特。そのまま炊くと硬さが残ることもあるため、しっかりと浸水させてから炊飯しました。

【材料】

白米 1合

アワ、ヒエ、キビ 各大さじ1.5

水 約約400〜410ml

【雑穀ごはんの炊き方】

1.白米を研ぐ

研いだあと、ざるにあげて水を切っておきます。

2.雑穀を洗う(そのまま使用も可)

雑穀は軽くすすぐか、風味を維持させるためにそのまま使用してもOKです。

3.水を入れる

白米2合相当の水量の約360mlに雑穀分の吸水を加味して、+大さじ3(約45ml)ほど追加しました。合計水量は約400〜410mlです。

4.浸水させる

30分〜1時間ほど浸水。雑穀も含めて全体をしっかり水に浸します。

5.炊飯する

普通モードで炊飯(玄米モードは不要)。今回は雰囲気を出すために、ガス火ですが羽釜を使って炊いてみました。

炊き上がった雑穀ごはんは、もっちりとしてほんのり甘みがあり、ところどころプチプチとした食感。

少し水加減が多めだったのかお餅のような仕上がりで食べごたえがあり、噛むほどに味わいが広がって素朴なおいしさが感じられました。

主役はごはんだけじゃない。素朴なおかずが並ぶ、江戸時代の献立

雑穀ごはんに合わせて、当時の農家でよく食べられていたおかずもいくつか用意してみました。

メインは、ひじきと大豆の煮物、切り干し大根の煮物、ぬか漬け、根菜たっぷりの味噌汁、そして梅干し。

いずれも保存性が高く、常備菜として重宝されていたものです。どれも控えめな味付けながら、素材のうま味がじんわりと感じられ、ごはんが進みます。

そして、ぬか漬けは市販品ではなく自家製のものを。冷蔵庫に入れるぬか床は、毎日かき混ぜる必要がないので管理が簡単で、重宝しています。

また、これだけだと少し寂しく感じたので、特別な日や来客時などに食べられていたという魚も一品だけ添えました。日常的には贅沢とされていた魚ですが、今回のような再現の場では、当時の“ごちそう感”を体験できる良いアクセントになります。

さらに、せっかくの機会なので、切り干し大根は市販品ではなく手作りしてみることにしました。

大根を干す手間はかかりますが、これもまた当時の暮らしに欠かせない保存食づくりの一環。次に、その切り干し大根づくりの様子を詳しくご紹介します。

切り干し大根、手作りできるって知ってた?

今回のおかずのひとつ、切り干し大根は市販品を使わずに自分で手作りしてみました!

といっても、昔ながらの長期干しではなく、電子レンジで水分を飛ばしてから天日干しする簡易版。これが意外にも手軽で驚きでした。

【材料】

大根:1/3本(約250g)

目安:大根1/3本分で約30〜40gの切り干しができます)

【作り方】

1.大根を細切りにする

長さ5〜7cm、幅2〜3mmが目安です。 細いほど早く乾きます。

2.キッチンペーパーで水気をしっかりと拭く

水分が多いと乾きづらく、加熱ムラの原因になります。

3.耐熱皿にクッキングシートを敷き、重ならないように並べる

重なると均等に加熱できないため、なるべく重ならないように注意します。

4.600Wで1〜2分ずつ、様子を見ながら加熱する

焦げやすいので、最初は1分加熱→5分放置を2〜3回繰り返すのがコツ。とはいえ、待ちきれずに少し焦がしてしまいました。

全体がしんなり→パリパリになってきたらOK。

5.自然乾燥で仕上げ(数時間〜1日)

さらに風通しの良い場所で1日干すと、風味が出て保存性もUP!

【保存方法】

完全に乾燥したら、ジップロック+乾燥剤で冷蔵保存します。この状態で1か月程度持ちます。もし半乾きの状態で使う場合は、2〜3日以内に使い切るようにしましょう。

じつは今回、冷蔵庫の中でちょっとしなびてしまった大根を使ったのですが、切り干しにすれば立派な保存食に大変身!こうした再利用の知恵も、昔の暮らしから学びたいところです。

冷蔵庫のない時代、食材を長持ちさせるために工夫されたのが、干すという知恵。保存性が高まり、栄養価もアップするといわれる切り干し大根は、まさにその代表格です。江戸時代の人たちが常備菜として重宝していたのも頷けます。

現代のキッチンでも無理なく取り入れられる、知恵と工夫の詰まった保存食ですね。

心も体も満たされる江戸時代の農家ごはん、完成。

こうして完成したのが、江戸時代の農家の食卓を再現した“一汁一菜+α”の献立です。主食の雑穀ごはんに、根菜たっぷりの味噌汁、常備菜のひじき煮と切り干し大根、ぬか漬け、そして梅干し。

今回はせっかくの機会なので、当時ではごちそうだった魚(干物)も一品添えました。

どれも派手さはありませんが、素材のうまみや食感をじっくり味わえる献立です。雑穀のぷちぷちとした食感、干し野菜の凝縮された味、ぬか漬けのほのかな酸味。

手間暇をかけるというより、”手をかけすぎないおいしさ”がありました。

食べてみて感じたのは、「なんだか体が喜んでいる気がする」ということ。噛みごたえがある分、自然と咀嚼が増えて、少量でも満足感があるのも特徴です。ダイエットにも良いかも。さらに、体に良いものを作って食べているという心の満足感も得られました。

現代の忙しい暮らしの中では、こうした素朴な献立はかえって新鮮かもしれません。昔の知恵を今の暮らしに取り入れることで、心と体にやさしい“食の原点”を見直すきっかけになると感じました。

みなさんもぜひ試してみてくださいね。